犬のよだれはストレスや病気が原因?症状や対処法とは

犬がよだれを垂らす理由は様々ですが、そのほとんどは問題のないよだれです。

しかし、なかには隠れた病気のサインとしてよだれが出ている可能性もないとはいえません。

よだれを垂らしている愛犬の様子をよく観察し、危険なよだれを見極められるようにしましょう。

今回は、犬がよだれを垂らす理由と対処法、よだれから考えられる病気について説明します。

目次

大型犬や短頭種はよだれが多い

大型犬と暮らしたことのある人なら一度は困ったことのある「大量のよだれ」。

トイプードルやチワワなどの小型犬とくらべて、大型犬はよだれを垂らしていることが多いですよね。

大型犬のよだれが多く感じるのは、唇の皮膚がたるんでいることでよだれが垂れやすいからです。

なお、パグなどの短頭種も唇の皮膚のたるみによってよだれが垂れやすい犬種といえます。

そもそも私たち人間と違って、犬の歯は隣同士で密着していません。

そのため、それぞれの歯の間には隙間が広く開いており、よだれが通り抜けやすいのです。

特に大型犬は歯と歯の間隔が広いため、口内のよだれが垂れやすいといえるでしょう。

犬がよだれを垂らす7つの理由

体温調節のため

私たち人間は全身から汗をかくことができますが、犬の汗腺は肉球にしかありません。

そのため犬は口呼吸をすることで水分を蒸発させて、体内の熱を外に逃がしているのです。

犬が暑いと感じていればいるほど口を開けている時間は長くなり、そのぶんよだれも垂れやすくなります。

食べ物をみつけた

動物の唾液には、食べ物の消化を助ける働きがあります。

そのため、いい匂いを嗅いだり、美味しそうな食べ物を見たりすると、犬の脳は唾液の分泌を指示します。

リラックスしている

睡眠時など精神状態が落ち着いていると、脳の交感神経が働いてよだれが出やすくなります。

リラックスした状態で出るよだれは水っぽく、サラサラしているのが特徴です。

ストレスを感じている

犬がストレスを感じていたり、緊張していたりする時にもよだれは分泌されます。

交感神経が優位の時に分泌されるよだれは粘り気があり、分泌されても口内は潤いません。

乗り物に酔った(気持ち悪い)

人間と同じように、犬も吐き気がある時はよだれをダラダラと垂らします。

これは、吐き気を引き起こす神経とよだれの分泌を促す神経が近いせいで起こる現象です。

なお、よだれの分泌が多いからといって吐き気を催すことはありません。

年齢による筋肉の緩み

口周りの筋肉や皮膚が緩んでくるシニア期に入った犬は、よだれを垂らしやすくなります。

また老化によって歯が抜けたり、舌が出っぱなしになると、更によだれが垂れやすいでしょう。

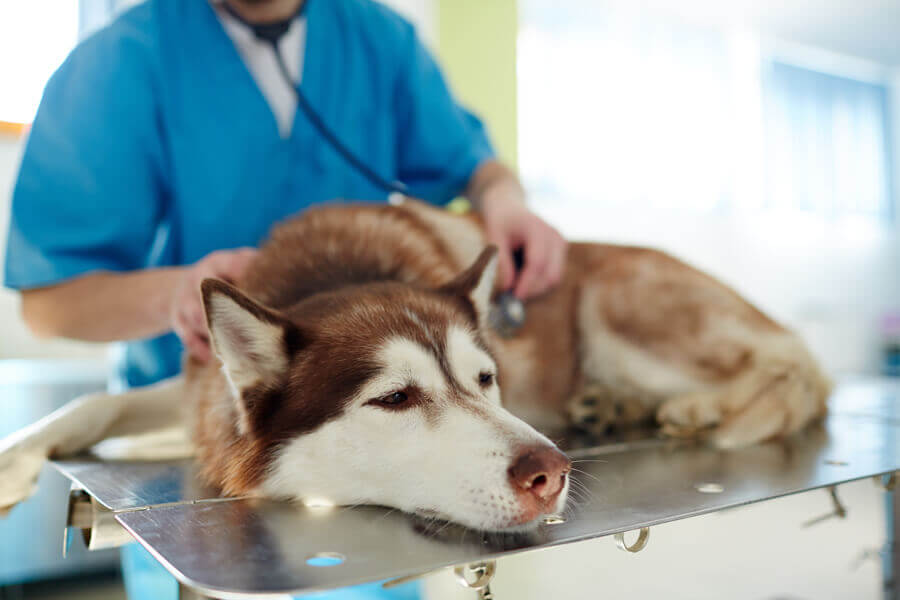

病気にかかっている

隠れた病気のサインとしてよだれが出ている可能性もあります。

大量のよだれや血混じりのもの、泡状のよだれを垂らしているなど、普段と違う様子があれば要注意。

愛犬のよだれの性状やどのようなタイミングで出ているかを確認し、病的なものかどうか判断しましょう。

よだれから考えられる病気はたくさんある

では、具体的によだれが出る病気について考えていきましょう。

犬のよだれが増える病気としては、主に以下のようなものがあります。

熱中症

蒸し暑い室内や締め切った車の中など、高温多湿の環境では体調調節が上手にできなくなります。

犬が熱中症を起こすと「下痢・嘔吐・震え・よだれを垂らす・ぐったりして動かなくなる」などの症状が現れるようになります。

口腔内疾患

歯周病や口腔内の腫瘍が刺激となってよだれを垂らすことも多くあります。

口の中に違和感があると、犬は常に口をクチャクチャしたり、頻繁に前足で口周りを触るようになります。

口腔内疾患が悪化した場合、口臭がきつくなったり、血混じりのよだれが出たりするなど、分かりやすい症状がみられます。

胃腸疾患

異物誤飲や胃腸炎、胃捻転などの胃腸疾患では、嘔吐や下痢とともに大量のよだれを垂らすことがあります。

胃捻転とは、何らかの原因で胃にガスがたまり抜けなくなってしまうもので、食後すぐの激しい運動で起こることが多い病気です。

てんかんなど脳神経の異常

てんかん、脳炎、脳腫瘍など脳神経に異常が出ると、唾液を分泌する指令が過剰に行われてよだれの量が多くなります。

また、口やノドの機能がマヒすることで分泌された唾液を飲み込めず、頻繁にむせる様子もみられます。

快適な環境作りでよだれを抑えよう

よだれは動物の体に備わった生理現象であり、そのほとんどは問題のないものです。

犬にとってよだれは体温調節や体の状態を表すサインでもあるため、完全に無くすことは難しいでしょう。

しかし、よだれが出やすい環境をできるだけなくすことで、犬がよだれを垂らす量を最低限に抑えることはできます。

主なよだれの対処法

- 夏場の散歩は暑い日中を避ける

- 犬に過度なストレスを与えない

- 車に乗る時は乗り物酔いの薬を服用する

- 口腔内疾患の予防として定期的に歯みがきを行う

愛犬が快適に暮らせる環境を整えれば、よだれが分泌されるタイミングを減らすことにも繋がります。

この機会に毎日の生活を見直して、愛犬がもっと穏やかに過ごせるように工夫してみましょう。